こんにちは。

これまでに投稿した「何切る」シリーズの 第11問〜第15問 を振り返りながら、打牌判断の考え方を整理していきます。

今回のまとめでは、押し引き・鳴き判断・安全度など、局面ごとに異なる判断軸を再確認していきましょう。

問題11:七対子2向聴で降りる判断

状況

東2局、北家、持ち点25,000点。

対面は白を鳴いていて、こちらは七対子ドラドラを目指していたが上家がドラ切り立直。

何切る?

ポイント

- 現在2向聴と聴牌していないこと

- 高打点(七対子ドラドラ)ではあるが進めにくい

- 字牌や現物の配置で降り切りの安全性が高い

解説

立直に対して押すか降りるかの判断基準として、「打点」「安全性」「進行可能性」が鍵。

この場面では進行リスクが高く、降り優勢という判断をしました。

🔗 詳細解説:何切る問題 No.11

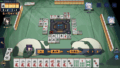

問題12:南1局 押し引き判断(8萬の鳴き)

状況

南1局中盤、微差の3着。

下家はドラポン+暗カンで仕掛け中、対面は染め手気配。

何切る?

8萬ポンして

ポイント

- 鳴いて58萬待ちを作る可能性

- 鳴き後の安全性(現物が少ない)

- 3着回避を重視した押し引きの判断

解説

実際は3萬で下家に放銃。押し気味の判断は理解できるものの、

打点と安全性のバランスを改めて評価する余地がありました。

🔗 詳細解説:何切る問題 No.12

問題13:東2局 ラス目からの押し引き

状況

東2局、ラス目。

3萬を引き、69索の聴牌。対面が立直をかけてきた。

何切る?

ポイント

- 打点が十分ある(ドラ3)

- 役ありの聴牌で押す価値

- 安全性・通り筋の見極め

解説

打点を重視して押す方向を選びました。

ただし索子切りで一度回る選択もあり、局収支を考えた判断が問われる場面です。

🔗 詳細解説:何切る問題 No.13

問題14:東3局 親番 ダブ東の鳴き判断

状況

東3局、親番、1向聴。

対面・上家ともに染め手気配。出てきたダブ東を鳴くかどうか。

何切る?

鳴かずに進める(ダブ東スルー)

ポイント

- 鳴いても1向聴 → 聴牌効率はあまり変わらない

- 鳴くと打点が下がる

- 鳴かずに立直を目指せる形

解説

両面両面の1向聴のため、鳴いても効率は大きく改善せず。

むしろ鳴かずに高打点のリーチを狙う方が得策と判断しました。

🔗 詳細解説:何切る問題 No.14

問題15:南1局 親番 追っかけリーチ判断

状況

南1局、親番。上家からリーチ一発目。

あなたは安めの3筒を引いて聴牌。

選択肢:1筒切って東単騎か、東を切って14筒待ち平和。

何切る?

ポイント

- 点差は8,100点差でリード

- 安全牌は2萬・9筒

- 東を切って平和付けすることで局収支を最大化

解説

点差に余裕があまりない親番では、押す価値が高い場面。

東切りで平和をつけて打点を上げる判断を選択しました。

🔗 詳細解説:何切る問題 No.15

総まとめ・振り返り

No.11〜15の5問を振り返ると、いくつかの共通テーマが浮かび上がりました。

攻守バランスの見極め

基本的には「聴牌していたら押す」「1向聴以下なら降りるか回る」の判断かな、と。

1向聴で押すときは「待ちの強さ」と「打点」が両立している時くらい。

でもネット麻雀は持ち時間があるので、その時間内にその判断ができるかどうか。

他家のツモ番の時もしっかり考えながら押し引き考えていきましょう。

鳴き判断は「効率と打点の差」で考える

序盤の役牌は鳴いてしまっていかと思いますが、自分の手が大きく進まない場合はスルーする手も大いにあり。

自分は割と面前派っぽいので2鳴きしたりで慎重派です。

点差と押し引きの関係

点差がリードしている局面では守りを重視しがちですが、

親番や高打点のチャンス ではリスクを取る価値もあります。

相手の聴牌が入っていたとしても勇気を出して押していくこともラス回避やトップと取るためには必要です。

自分ではまだしっかりと判断できませんが、「仕方ない放銃」は存在すると思っています。

コメント