実戦で役立つ「何切る?」問題が5問溜まったので振り返りながらまとめていきたいと思います!

今回はNo.16〜20までの問題を振り返りながら、打牌選択のポイントや読みの深め方を整理していきます。

初心者から中級者の方まで、押し引き判断や形の優先度を磨くきっかけにしてみましょう。

🧩 No.16:序盤の安全度と打点のバランスをどう取るか?

東4局の中盤ながらも危険牌を抱えた手牌構成。

「先制リーチを目指すか、安全牌を残すか」で迷う一局です。

攻めるか守るかの判断基準を学ぶのに最適な問題です。

👉 詳細解説はこちら:

何切る問題 No.16

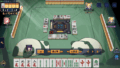

🀄 No.17:聴牌している中の選択、高打点でも降りていくのか?

満貫の高打点聴牌中の中で危険牌を引いてきたところ。

立直に対しても副露者に対しても通っていない3索を引いて降りるか押すか。

降りるなら北と中があるので降り切ることは容易そうだが・・・?

👉 詳細解説はこちら:

何切る問題 No.17

🧠 No.18:副露手の進行管理、速度と形のバランス

序盤も序盤で降りるかどうか。

親立直に押すことになりますが、3900のアガリを目指したいところ。

役牌のシャンポン待ちなんてすぐ上がれるやろ!

👉 詳細解説はこちら:

何切る問題 No.18

⚖️ No.19:先制聴牌を待ちが弱い状態で立直まで行くか?

先制聴牌で辺7萬待ちをそのまま行くかどうか。

そのまま行けば他家を下ろせるかもしれないが、待ちが一番弱い。

筒子が連続系にもなっているので強い待ちになりやすそうなので聴牌外しも全然検討できる。

あなたならどう行きますか?

👉 詳細解説はこちら:

何切る問題 No.19

🔥 No.20:一打の重みを知る、中盤の押し引き判断

中盤の難局で「押すか」「引くか」。

手牌効率とリスク管理のバランスが問われる問題です。

特に他家の河やドラ周辺の情報を整理する力が試されます。

👉 詳細解説はこちら:

何切る問題 No.20

🧭 まとめ:5問から見えてくる共通点

今回のNo.16〜20では、以下のような共通テーマが見えてきました。

- 形と安全度のバランス:どこまで攻められるか、どこで引くかの基準を意識する

- 点棒状況の影響:特にオーラス付近では、打点より順位条件を優先する場面も

- 鳴き・リーチの判断力:スピードだけでなく「相手の手牌推測」も加味することが重要

これらを意識していくことで、「何切る」だけでなく局全体を読む力が確実にアップします。

次回の問題でも、打牌選択の背景にある「思考の流れ」を一緒に考えていきましょう。

コメント